Batu-Mamoru contre ses chimères.

Innocence est à ce jour l’oeuvre la plus personnelle de Mamoru Oshii. « Plusieurs idées du film sont liées à mes visions de la vie, à ma philosophie. C’était aussi un challenge technique. (…) Batu est la réflexion de mes propres pensées et sentiments. Innocence est un peu autobiographique en fin de compte. » avoue-t’il. Ce qui explique certainement l’absence de Kazunori Ito au scénario, binôme pourtant indissociable de notre réalisateur fétiche (-iste) depuis la fin des années 80, à savoir depuis la naissance du collectif Headgear d’où est également issu le compositeur Kenji Kawai, ici présent.

Ce long métrage mérite un dossier dédié, autant à l’œuvre qu’à l’artiste lui-même. Se plonger dans Innocence, c’est vouloir en savoir davantage. Aller jusqu'au fond de l’océan, c’est découvrir de nouvelles plantes, des grottes inexplorées, ou quand la sous-culture parfois méprisée du manga - largement moins qu’il y a 20 ans cependant - amène à une certaine forme de culture, qu'elle revête un caractère littéraire, sculptural ou philosophique. Oshii nous montre son héros Batu tirer dans le tas, autour de quoi il nous tire vers le haut en émaillant son film d’œuvres obscures qu’on a envie d'aborder frontalement. Du fond de l'eau on se retrouve au fin fond de l'espace à vouloir tout savoir. Un peu comme lorsque l'on s'amuse, après avoir vu le dernier Quentin Tarantino en date, à rechercher ces vieux films l'ayant inspiré. Remplacez les bisseries d’antan par des pavés poussiéreux oubliés et l'affaire est jouée.

Dans le titre, le mot "Ghost" s’approche plus du terme "soul", l’âme, l’esprit. Et comme on parle cyberpunk ma bonne dame, la "shell" (coquille) en devient le corps artificiel remplaçant celui des forces spéciales du futur, condamnées dans leur obligation de résultat à se voir booster de toutes les manières possibles et imaginables. Il est inutile de revenir sur le premier film. Même si certains ressorts dramatiques en découlent, sa séquelle n’a pas été pensée comme telle. Un mot, "innocence", s'est vu rattaché à notre titre favori et l'envie me prend soudain de structurer ce dossier en fonction de ces trois mots là. Commençons avec Shell par évoquer les apparats de l'oeuvres: anecdotes, visuel, sons, musiques etc, puis à l'aide du Ghost recensons une partie des âmes invoquées à la construction du film, celles d'Oshii et d'autres, pour terminer - avant la conclusion formidable du Dr Van Der Brucken - par une tentative timorée de décrypter ce mystérieux terme qu'est Innocence.

Certaines des informations ci-dessous, gavées de spoilers, sont issues de cette page en anglais de Wikipedia, à ce point exhaustive (ou presque) que l’intérêt d’un tel dossier en devient minimisé. Allez donc z’y voir. Mais l'envie était là d'en papoter encore, et une certaine propension à l’analyse toute personnelle du film et des œuvres citées s’est même fortement faite sentir. D’épier et de juger le vu, l’entendu et le lu. Sentir des pieds ? Quelle drôle d’idée ! Aussi drôle que d’imaginer un fantôme dans une coquille ! L’histoire d’un escargot mort hantant sa demeure vide... Brrrrr…

Innocence est un film de commande. Les Studios Production IG demandèrent à Mamoru Oshii de s'y recoller, produisirent le film et Toshio Suzuki, 3ème homme des Studios Ghibli derrière Isao Takahata et Hayao Miyazaki, le co-produisit. Vieux comparse d’Oshii, il lui avait déjà produit

Oshii bénéficia de beaucoup de temps pour créer GITS 2, ainsi que d'un budget conséquent d'une vingtaine de millions de dollars. Il put faire ce qu'il voulait, sans aucune gêne. Pour s'attaquer au character design et suite à un "accord artistique" déjà largement validé en amont, Oshii fit appel à Hiroyuki Okiura à qui il avait déjà confié la lourde tâche de réaliser son bébé de toujours, Jin- Roh (1998), aboutissement animé de ses "Panzer dreams", de son live The red spectacles (1987) à son autre Stray Dogs (1991), en passant par son manga Kerberos Panzer Cop (1988), alors écrit par Oshii et dessiné par Kamui Fujiwara. Kenji Kawai est à la musique et tout le personnel compétent des "Production IG" de la partie.

Dès ce générique d'introduction nous renvoyant à celui du premier film, à savoir la conception d'un robot en usine qui se voit un brin poétisée, Oshii s'amuse à glisser l’issue finale au détour d’un gros plan sur un œil. Faisons une pause dessus et regardons bien. A l’intérieur, en bas à droite de l'iris, on voit distinctement quelque chose. Un reflet. Le reflet d’un visage. Le visage d’une enfant. Voilà rien de moins que le twist final révélé d’entrée de jeu. Ça n’est pas un reflet, la petite fille est reliée à la poupée, elle est comme à l’intérieur et voit à travers cet œil factice. Nous-même, plus tard, découvrirons que derrière cet amas de chair artificielle et de métal se cache un véritable être humain. La poupée est alors son reflet, excroissance physique du mental d’une gamine de 10 ans réquisitionnée pour un flingage en (violant les) règle(s) des bonnes moeurs : ce robot est un sexaroïde. Le twist dans l’œil, ou comment, le temps d’un anime, recycler le coup du miroir révélateur des Frissons de l’angoisse de Dario Argento. Si ce robot existe parce qu'une fille est à l'intérieur, une simple poupée n'existe-t'elle pas juste parce qu'une gamine joue et parle avec ? Le ton est donné, les acquis remis en question, le virtuel est dans le réel et inversement. La poupée est ici, le con pas dans l’œil.

Mamoru Oshii : « Il m’a plu de rendre le monde décrit dans le film de la façon la plus détaillée possible. Je me suis absorbé dans les plus petits détails, comme à quoi pouvait bien ressembler l’étiquette d’une bouteille vue à travers le verre… Je veux que les gens retournent voir le film encore et encore pour capter ces choses qu’ils auraient ratées la première fois. »Question maniaquerie du détail et comme à son accoutumé Oshii n’y a pas été avec le dos de la cuillère.

Ok, alors le dos de la cuillère : tu y mets le reflet du personnage et y fais tomber une larme, d’accord ? Là on galère pour le jeux de reflets et de distorsion de l’eau, et le reflet de la goutte renvoie à une personne, en face, qui tient un revolver, d’accord ? Et là on…

Quelques exemples nous sont dévoilés dans le making of passionnant du film, disponible sur le DVD. On peut se pencher sur deux décors pour illustrer cette folie du détail : l’épicerie avec sa scène mémorable du piratage de Batu, et la bibliothèque, scène de crime où Batu trouve la photo d'une gamine dans un livre. Les rayons de l’épicerie étant remplis de produits divers agglutinés les uns aux autres, Oshii demanda à ses dessinateurs de créer chaque produit en trois dimensions puis de les ranger sur les étagères. Ce travail de titan n’est que partiellement rendu à l’écran, évidemment, et l'on pleure en pensant aux heures passées à bosser sur un simple élément du décor. On tombe ensuite des nues devant une bibliothèque de salon faite de livres homogènes, tous d’une seule et même collection ! Leur couverture est identique. Le travail n’a pas dû être le même... Oui mais voilà : il est normal que ce soit le bordel dans une épicerie, contrairement à ce meuble appartenant à un homme défini post-mortem comme soigné et attaché aux bonnes apparences de son appartement luxueux.

En extrapolant sur la composition générale de Kenji Kawai, justement, on peut de prime abord s’étonner des similitudes avec celle du premier Ghost in the Shell, puis admettre l’efficacité d’un tel choix, ces répétitions survenant autour d’un personnage disparu – le major Motoko Kusanagi – rendant son absence d'autant plus intolérable. Et notre compréhension à l’égard de Batu de s’accentuer plus encore. On glisse progressivement de l’empathie vers l’identification pure. On partage le deuil difficile du personnage, on le suit à la trace. D’où peut-être ce morceau final, « Follow me », étrange blues inspiré du Concerto d’Aranjuaz, immortalisé chez les cinéphiles par la fanfare du britannique Les Virtuoses. Ce passage à la dimension cosmique décalée n’est pas sans rappeler ces chansons chères à David Lynch, annonceuses de basculement vers le rêve ou le cauchemar. La fée du radiateur et son « In heaven, everything is fine » dans Eraserhead, et l’espagnole « Llorando » de Mulholland Drive annoncent toutes un changement à venir. Comme si Batu choisissait lui-même, le temps d’un blues écouté sur un vieux vinyle, de s’évader trouver des bribes de bonheur dans un virtuel fumeux.

Terminons cette partie avec un autre son, le doublage, spécificité à laquelle Oshii a toujours conféré une grande importance(2). Avec toujours Atsuko Tanaka, seiyu(3) reconnaissable entre mille et doubleuse attitrée de Kusanagi, Oshii se permet d'utiliser sa voix sans préambule avant même de lui attribuer un quelconque clone physique. Flottant dans les airs, ses quelques premiers mots auront immédiatement été reconnus par le spectateur en même temps que par Batu. C'est payant : les résidus de ghost du Major Makoto Kusanagi sont liés au film, de son début à sa toute fin, de sa présence plus ou moins réelle au manque ressenti par Batu. Et de voir notre gros sentimental poser inutilement mais amoureusement son veston sur les épaules en plastique d’un robot foireux habité par la Major, comme il l’avait fait lors de l’affaire du projet 2501, nous touche énormément. Touché par une voix, touché par la grâce. Quant à Akio Ôtsuka, doubleur de Batu, il maîtrise toujours autant la force de son personnage. Souvent utilisée pour impressionner ses interlocuteurs, elle n'en est pas moins plus nuancée quand notre agent de la Section 9 devient vulnérable. Qui sait conserver sa force mais cette fois elle devient simulée.

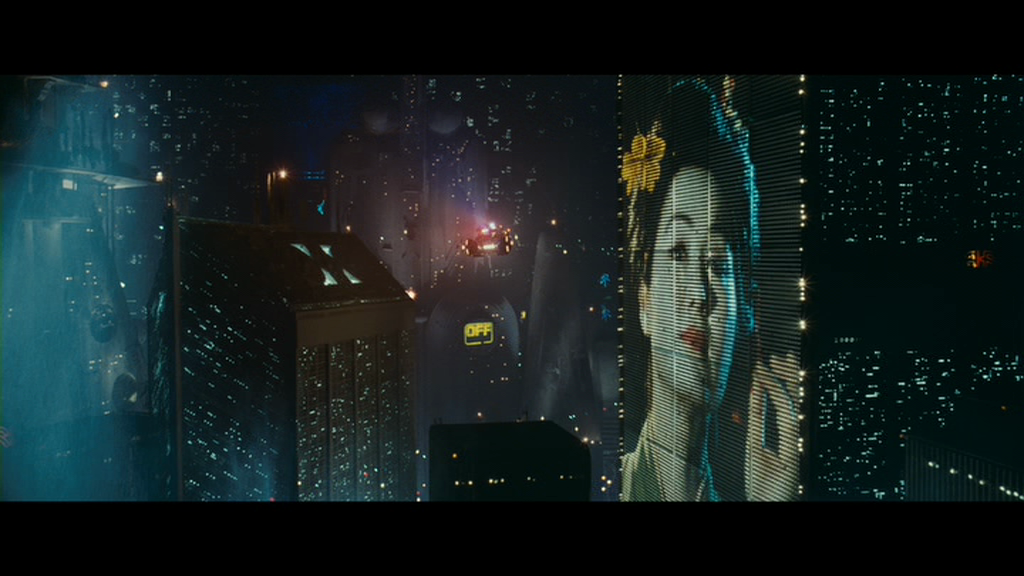

Oshii souhaitait casser son univers futuriste pour le ramener à un univers fantasmagorique, mystique, ajoutant des éléments rétro (les voitures des années 50) « parce que j’en avais envie », collant là, qu’il le veuille ou non, à une mode « steam punk » post-2000(1). En cela, et sans le vouloir vraiment, il s’est beaucoup rapproché de Blade Runner, empêchant son film de renouveler véritablement le genre cyberpunk. Mais tel n’était pas son objectif. Cette ville à lui, très complexe et toujours d'inspiration chinoise - comme l'était le premier GITS avec Hong Kong - est un état des lieux de son propre cortex et de son cœur, déballage à la fois prétentieux et humble de ses tourments. Humble parce que notre réalisateur se dévoile manifestement plus qu’il ne le souhaiterait, prétentieux parce qu’il nous sort sa science et sa culture à grand renfort de citations, plaisantes ou lourdingues selon l’état du spectateur lors du visionnage de l’oeuvre.

« Locus Solus » est, dans le film, le nom de l’entreprise derrière la fabrication des gynoïdes, ces poupées gonflables du futur. C’est aussi le titre d’un livre de malade. Plus gonflante que gonflable, l’expérience littéraire est aussi épuisante qu’enrichissante : elle exprime très bien le comportement de tout bon fétichiste qui se respecte. Une bande de zozos s’en va visiter la demeure d’un homme, et c’est parti pour une visite guidée (très) détaillée de sa propriété remplie d’objets tous plus mirobolants les uns que les autres. Les invités s’arrêtent tous devant une statue, quinze pages nous relatent alors l’histoire du bibelot ainsi que celle des hommes et femmes ayant vécu autour. La visite n’est plus qu’un fil rouge reliant les courtes nouvelles consacrées à différents objets, différentes légendes, l’accumulation faisant éprouver au lecteur une sorte de vertige de l’existence, toutes ces vies et histoires contenues dans chaque parcelle d’objet - qui, par définition, sont morts – révélant des portes ouvertes vers des milliers d’autres mondes. Une statue en bois placée dans l’alcôve vide d’un présentoir en pierre forme un tout blasphématoire, une sorte d’aberration qui, parce que ces deux choses aux histoires dissemblables sont ensemble, en devient une autre. Et une évidence. Un tout, créé de toute pièce par le maître des lieux qui ainsi s’approprie – et parasite ? – des univers. Morts. Le maître d’un cimetière. Et si le propriétaire n’a, lui, aucune histoire propre et se meurt dans la solitude, les bribes des vies qu’il emprunte composent alors la sienne. Et ses amis. Et sa femme. En blindant son film de citations, Oshii a utilisé le même procédé, racontant son histoire à l’aide d’excroissances dont les branches conduisent vers d’autres histoires qui, elle- même, en racontent parfois plusieurs. L’expérience « Locus Solus » est toutefois ardue et l'on se surprend à lire ce livre comme on regarde un bollywood en DVD : quelques accélérations de lectures se manifestent parfois. Ce que, s’il vous plaît, vous ne ferez pas avec ce petit dossier.

En savoir plus sur Locus Solus (hypermedia.univ-paris8.fr)

Encore une fois, un livre pas comme les autres, cité au moins deux fois dans Innocence. Dès l’introduction : « si nos dieux et nos espoirs ne sont rien d’autres que des phénomènes scientifiques, alors il peut être dit que notre amour est aussi scientifique » et via l’appellation donnée aux poupées du futur : le modèle Hadaly. Du nom du robot féminin présenté dans le bouquin sorti en 1886, soient 40 années avant le Metropolis de Fritz Lang. Aucun lien de parenté avec Johnny Hadaly, expert en karaoké à Bruxelles et très souvent dans les choux quand on lui parle de cinéma fantastique.

Le livre, le moins glauque de tous ceux cités dans le cloaque GITS 2, nous raconte les élucubrations d’un clone fantasmé de l’inventeur Edison, ici sorte de "Léonard, génie à toute heure" enclin à l’éveil poétique et à la création de curiosités fascinantes dans un monde alternatif. Le charme désuet de la narration, lié à un style poétique aéré, maintiennent une certaine légèreté autour d’un pensum d’une stérilité parfois étouffante. L’histoire n'est, après tout, que celle d’un scientifique confiant à un homme victime de troubles amoureux les services de son robot favori. Hadaly. Dix pages pour exprimer un tourment intérieur, c’est beaucoup. Vingt autres pour justifier l’emploi d’un robot, c’est beaucoup aussi. Mais, lucide quant à son délire, De l’Isle Adam, de temps à autre, remet ses pendules à l’heure terrestre ainsi que les pieds dessus : « (…) il faut que vous soyez bien rude à la désillusion pour avoir eu recours à toute cette impraticable poésie plutôt que d’admettre la banale vérité ». Quelle vérité ? De jolis mots pour habiller l’animalité de l’homme, ses désirs et autres besoins pour lesquels aucune justification n’est requise ? Un manque à combler par l’esprit ? D’où l’expression : de la branlette d’intello ?

En savoir plus sur l'Eve future (Fabula.org) « Le discours scientifique dans l’Eve future, De Villiers de l’Isle Adam : une poétique de la figure et du secret ». Anne Lefeuvre.

La première rangée horizontale de photos est tirée du film. La seconde présente les créations de Hans Bellmer. Ce sculpteur est cité tout le long du film : sur la couverture d’un livre trouvé sur une scène de crime , dans notre bibliothèque homogène, cf. un peu plus haut, et via le chara-mecha design des modèles Hadaly. Depuis le générique de début nous présentant leur construction jusqu’au final apocalyptique de leur destruction. Les photos sont assez éloquentes.

« Les photographies de la Poupée (...) placent cette œuvre à la frontière entre l'érotisme et la mort, entre l'animé et l'inanimé ».

On est en droit de trouver cet art assez glauque, une vision d’horreur renvoyant davantage à la peur que l’on éprouve devant un film de chocotte avec des poupées qui bougent qu’à une œuvre porno. C’est en tout cas ce qu’éprouve l’auteur de ce dossier. Quoi qu'il en soit, cela ne laisse certainement pas indifférent. Mais de là à dire qu’Hans voulait voir morte sa belle-mère, je trouve que vous exagérez quand même un petit peu...

Sur plusieurs scènes, le réalisateur se cite lui-même. A travers sa thématique du rêve, bien-sûr, qui depuis 1984 et son joli Beautiful Dreamer, n'a jamais cessé de le - et nous - hanter, mais aussi à travers son chien, le seul élément qu'il semble ne pas vouloir fusionner avec son habituel magma réel/virtuel. Ne parlons pas des oiseaux, toujours là, tellement là dans "Innocence" d'ailleurs, qu'une sorte d'hélicoptère bizarre du futur s'est vu dessiné comme un piaf. Il est aussi très amusant de repérer ici les tics de mise en scène d'Oshii, des passages à la récurrence étrange qu'on retrouve dans bon nombre de ses films. Avec "Beautiful Dreamer", justement, il instituait la conversation dans une voiture roulant de nuit en jouant déjà sur les ombres à l'aide de néons éparses, d'un éclairage alternatif. Scène recyclée une énième fois dans "Innocence". De même, il éprouve un besoin systématique de truffer ses oeuvres de conversations stoïques dans des ascenceurs, des mini-salons où l'on refait le monde, deux personnages figés y échangeant souvent des visions existentielles le temps de passer d'un étage à un autre. Oshii avoue que sa scène favorite dans le genre est justement celle d'Innocence, lorsque Batu et Togusa, dans un ascenseur très "vintage", descendent voir le Docteur Haraway...

Le docteur Haraway du film, médecin légiste spécialisée en robots détruits, renvoie à l’écrivain et penseuse Donna Haraway (cf. photos), l'auteur du « Manifeste Cyborg ». S'agit-il d'un délire cyberféminin douteux ou bien d'une réflexion géniale dépassant largement la compréhension de l’homme ? Mmh… Il n’empêche : ce manifeste est fascinant. Ce que j’en ai retenu, mais chacun voyage, c’est qu’Haraway se sert du concept du cyborg pour définir une grande partie de la femme. Ce qu’on peut étendre à l’homme. La partie robotisée du cyborg représente notre éducation, nos conventions, les contextes de notre vie, etc, tous ces ajouts artificiels (artifi-shell ?) collés à la femme animale après sa naissance. C’est très intéressant. Et aussi passablement barré. Mais mon approche est réductrice, aussi il est bon de tenter cette expérience littéraire peu commune soi-même. Le lien ci-dessous le permet.

Buddha, Confucius, Descartes, Le vieux testament, Max Weber, Jacob Grimm, Platon, John Milton, Villiers de l’Isle Adam… Le concept de la citation est inspiré de Jean-Luc Godard nous dit Oshii. C’est lourd à digérer ou carrément fascinant selon notre état d’esprit à la vision du film. Ce qui n’empêche pas Oshii de glisser un humour bienvenu au détour d’une citation : « Nul besoin d’être César pour comprendre César » nous lance le chef Aramaki, et dans la foulée Batu dit un stoïque « Nul besoin d’être Yakusa pour aller rendre visite aux Yakusa ». Avant de sortir sa mitrailleuse lourde du coffre de sa voiture et d’aller dessouder du yakusa par paquets de dix.

Ce final hallucinant où Batu gronde la victime, une gamine, juste après l’avoir libérée, est à cent lieues d’un Bruce Willis sauvant un enfant des griffes du vilain du jour. Réflexion amusante que Robert Altman avait d’ailleurs déjà eu, illustrant ce poncif aimé des masses et, donc, des maisons de production, en demandant à l’acteur de venir ainsi flinguer la fin du scénario de son auteur torturé (Tim Robbins) dans son chef d’œuvre The player. Ce qui souligne cet état de fait au cas où nous en doutions : Innocence est bel et bien un film d’auteur. Récapitulons : des malfrats ont kidnappé et branché en batterie des gamines au réseau de robot-prostituées balancées sur le marché, ce afin de leur ajouter une touche d’humanité et d'ainsi les rendre davantage désirable auprès des consommateurs. Les gamines vivent pleinement les relations sexuelles, jusqu'à ce que l’une d’entre elles, au bout du rouleau, pousse un robot à tuer afin d'appeler au secours. « Taskete ! » est la rengaine que l'on entend souvent. « A l’aide ! ». Là où, le temps d'un chapitre, Masamune Shirow se contentait joliment de présenter son twist comme la banale routine de l’horreur humaine, Oshii y apporte une réflexion supplémentaire. Parce qu’elle a tué, l’enfant a perdu son innocence. L’innocence de la petite fille maltraitée, soupe servie usuellement dans beaucoup d’œuvres pour définir méchants et héros qui tous gravitent ainsi autour d’un schéma manichéen tout trouvé, n’est pas traitée ici comme un ressort dramatique de feignasse. Le parti pris difficile d’Oshii s’en trouve grandi, le tabou n’étant certainement pas de parler pédophilie mais bien de faire gronder la victime par le héros du film, son sauveur. Elle ne comprend pas la réaction de cet homme. Après tout : si elle n’avait pas tué, elle serait morte à l’heure qu’il est, usée jusqu’à la corde par une machine dévoreuse. Oui mais voilà : elle a commis un meurtre, s’est pervertie et a perdu son innocence. Selon Batu, elle est sur la mauvaise pente. Sa colère résonne alors comme la marque d’affection d’une personne concernée, un comportement étrange et sans doute injuste à un instant t, évidemment, mais qui, par la suite, pourrait - et là soyons plus optimiste que le film - aider à une certaine rééducation sociale. Ce qui s’est passé, « c’est mal ». Fais ton deuil ma vieille. Et toi aussi mon vieux…

L’innocence nous est aussi présentée comme un objet du désir. L’homme l'ayant perdue depuis belle lurette veut se la réapproprier, maladroitement. Il bande alors pour elle mais ne fait que la saccager dans son besoin d’y retourner. "L’innocence est la vie à son début, non corrompue. La vertu est l’innocence entretenue et triomphante." nous dit Oshii. Des avis et réflexions sur ce terme pullulent depuis des centaines d’années, bien malin celui qui saura pondre une définition exhaustive et, surtout, pleinement objective de l'innocence. On peut participer à ce jeu en cherchant des phrases dites ou écrites ça et là. Vive internet ! Sur le site Evene.fr, par exemple, on en trouve plusieurs, toutes très intéressantes, appelant immédiatement à un débat, un prolongement. « J'appelle innocence cette maladie de l'individualisme qui consiste à vouloir échapper aux conséquences de ses actes, cette tentative de jouir des bénéfices de la liberté sans souffrir d'aucun de ses inconvénients. » propose Pascal Bruckner. Il n’est pas le seul à avoir du dédain pour cette ambition de l’innocence, selon lui prétentieuse. Cela dit, quand on lit la définition du Larousse, on trouve : « innocence n. f. Etat de celui qui ne commet point le mal sciemment. ». Ce « sciemment » est important car si des conséquences graves de nos actes ne sont pas préméditées, alors l’innocence n’apparaît pas comme étant directement menacée. Un sentiment de culpabilité peut exister chez l’innocent, à cause d'un tiers qui déciderait lui- même de le pointer du doigt. Mais il n’en est pas coupable pour autant. « Absence de culpabilité » complète le dictionnaire. A vouloir creuser ce terme on touche aux fondements même de notre belle justice. Oshii a nettement prolongé sa propre définition en y ajoutant la solitude, son éléphant, arme nécessaire selon lui pour maintenir l’innocence (« la simplicité, la candeur, la pureté » trouve t’on aussi dans notre dico). Vouloir absolument cette solitude, c’est se croire différent des autres, donc, quelque part, c’est une certaine forme de prétention en effet, non ? (Shubby – Cinemasie - 2007)

A gauche : "Je ne suis qu'une innocente petite poupée". A droite : "Ouais, c'est ça !"

« Derrière le beau, il y a quelque chose qui se cache. » – a dit le groupe de rock No One is Innocent lors d’une interview en avril dernier sur ce site Evene.fr. Il appelle à la méfiance, mais cette méfiance entraîne la paranoïa, folie entraînant elle-même des actes mauvais qui brisent cette innocence. « Qui rougit est déjà coupable, la vraie innocence n'a honte de rien. » affirmait Jean-Jacques Rousseau. Il était bien sévère, et même injuste quand on sait qu’une manipulation des sens ou une éducation particulière peuvent amener à ce que quelqu’un se sente coupable. Un enfant victime de viols, par exemple. Bien souvent, les vrais coupables ne rougissent d’ailleurs pas, habitués qu’ils sont aux mensonges et aux intérêts du paraître. L’aplomb est l’apanage du menteur. « Ecraser l'innocent qui résiste, c'est un moyen que les tyrans emploient pour se faire place en maintes circonstances. » écrivait Gothe, déjà plus respectueux, dans son Faust. Dans mon élan participatif, j’ajouterais que le tyran aime jouer sur les mots. Chez lui la « vertu » devient « naïveté », et au « cynisme » de se voir transformé en « réalisme ». Le vilain aime à gommer ainsi la frontière entre le bien et le mal. « Je n'appelle pas innocent celui qui est incapable de pécher, mais bien celui qui ne peut pécher sans remords. » nous suggère Giacomo Leopardi, plus enclin à la nuance. Et à Brad Pitt, dans Et au milieu coule une rivière, de s’en vouloir d’avoir zigouiller un brochet innocent. « Nous pleurons pour le cri d’un oiseau, pas pour le sang d’un poisson » renchérit Kusanagi. « Que celui qui n'a jamais péché jette au poisson la première pierre ! » réplique Francis Blanche...

Bref, s’attaquer à l’innocence c’est se retrouver à chercher à dissocier le bien du mal, et comme pour Charles Nodier « Quiconque est parvenu à discerner le bien du mal a déjà perdu son innocence », mieux vaut peut- être en rester là. Finissons par du simple, du beau :

« Les enfants sont sans passé et c'est tout le mystère de l'innocence magique de leur sourire. »

(Milan Kundera - Extrait de Le Livre du rire et de l'oubli)

Mmh… dur de conclure là-dessus pour un cinéphile de base, mieux vaut l’analyse poussée d’un éminent expert. Demandons donc au Dr Van Der Brucken, spécialiste en Oshii (Lee Kon Karné), ce qu’il en pense :

« - Corollairement aux symptômes qui précèdent, on peut relever chez cet homme tourmenté une certaine propension à chercher des palliatifs à un manque manifeste. L’homme, fier qu’il est, cherche à justifier chacune de ses pensées par des écrits d'auteurs ayant tous comme point commun d’aller dans le sens de son délire sans jamais remettre en cause ses réflexions. Ainsi, la solitude n’en est plus une dès lors que d’autres se plaisent également à en vanter les mérites. A un club certainement dit « élitiste » de naître, le très paradoxal : « club des solitaires », un club de rencontres comme un autre avec une thématique pour le moins originale (…) L’éléphant de Buddha n’est pas Batu, c’est Oshii. Il érige ses défenses face à un monde qu’il ne comprend pas, des défenses d’ivoire faites de plusieurs prothèses cybernétiques. Des objets. Des poupées. Et il assume complètement lorsqu’il dit que « distinguer le virtuel du réel est une grande erreur », que pour lui « la naissance et la mort sont déjà des évènements virtuels » et qu'« accepter le fait que ce que nous voyons n’est pas réel ouvre les portes de la vérité à l’humanité ». En tant qu’éléphant il se trompe peut être énormément, renier la mort et perpétuer la vie à l’aide d’objets n’aide pas au deuil mais il n’y a rien de véritablement grave à cela. Il ne fait que mettre en avant ce que beaucoup font comme lui. A son petit malaise de n’être, au bout du compte, qu’un état d’âme avoué. Dans sa prétention à vouloir étaler ses nombreux talents et ses nombreuses références culturelles, il ouvre la porte de son cœur et nous dévoile ses nombreuses faiblesses. Qui n’en sont pas vraiment, ce sont justes des caractéristiques humaines. De ce fait, cet homme n’est pas malade. Il est comme tout le monde mais se dévoile plus que d’autres. Je ne préconise aucun traitement particulier si ce n’est, peut être, d’arrêter de temps à autres de vouloir absolument papoter avec Dieu. Ah, ces génies… »

« - Corollairement aux symptômes qui précèdent, on peut relever chez cet homme tourmenté une certaine propension à chercher des palliatifs à un manque manifeste. L’homme, fier qu’il est, cherche à justifier chacune de ses pensées par des écrits d'auteurs ayant tous comme point commun d’aller dans le sens de son délire sans jamais remettre en cause ses réflexions. Ainsi, la solitude n’en est plus une dès lors que d’autres se plaisent également à en vanter les mérites. A un club certainement dit « élitiste » de naître, le très paradoxal : « club des solitaires », un club de rencontres comme un autre avec une thématique pour le moins originale (…) L’éléphant de Buddha n’est pas Batu, c’est Oshii. Il érige ses défenses face à un monde qu’il ne comprend pas, des défenses d’ivoire faites de plusieurs prothèses cybernétiques. Des objets. Des poupées. Et il assume complètement lorsqu’il dit que « distinguer le virtuel du réel est une grande erreur », que pour lui « la naissance et la mort sont déjà des évènements virtuels » et qu'« accepter le fait que ce que nous voyons n’est pas réel ouvre les portes de la vérité à l’humanité ». En tant qu’éléphant il se trompe peut être énormément, renier la mort et perpétuer la vie à l’aide d’objets n’aide pas au deuil mais il n’y a rien de véritablement grave à cela. Il ne fait que mettre en avant ce que beaucoup font comme lui. A son petit malaise de n’être, au bout du compte, qu’un état d’âme avoué. Dans sa prétention à vouloir étaler ses nombreux talents et ses nombreuses références culturelles, il ouvre la porte de son cœur et nous dévoile ses nombreuses faiblesses. Qui n’en sont pas vraiment, ce sont justes des caractéristiques humaines. De ce fait, cet homme n’est pas malade. Il est comme tout le monde mais se dévoile plus que d’autres. Je ne préconise aucun traitement particulier si ce n’est, peut être, d’arrêter de temps à autres de vouloir absolument papoter avec Dieu. Ah, ces génies… »

- Mmh… Merci pour vos lumières Dr Van Der Brucken. Nous ne manquerons pas, à Cinemasie, de refaire appel à vos services ultérieurement.

- Oh, mais c’est moi qui vous remercie, cher Arno, de m’avoir permis de m’exprimer sur ce sujet.

- Ah non, permettez : c’est moi qui vous remercie.

- Meuh non, c’est moi que j’vous dis.

- Non non non, j’insiste…

Mamoru Oshii : « Je serais plus heureux si 10000 personnes voyaient 10 fois chacune le film que si 1 million le voyaient une seule fois. Je n’ai pas fait ce film pour un public général, mais pour un groupe de fans. J’espère que ce film va les impressionner. Si j’arrive à ça, alors j’en serais heureux. »

Soyez heureux Oshii-san ! Quand un film inspire le blabla ci-dessus, c’est qu’il y a tellement à en dire que le pari est remporté haut la main. A chaque nouvelle vision cette oeuvre nous dévoile un autre secret. Et chaque nouveau secret nous guide vers une dépendance cachée de ce manoir lugubre et gigantesque, avatar fascinant des visions tourmentées d'un metteur en scène génial. A sa manière, en truffant son film de toutes ces citations il réinvente les fameux "bonus" chers à nos DVD collectors puisque tous ces livres, films, statues et autres manifestes ne sont rien de moins que des clefs permettant d'approcher son mode de pensée, son comportement, ses aspirations. A nous alors de nous transformer en "profiler" pour décrypter le complexe modus operandi de ce serial réalisateur.

(1) Cf. cette critique sur la série Last exile, dans laquelle j’aborde - à ma façon - le courant Steam punk.

(2) Cf. ce texte sur Ghost in the shell premier du nom, consacré à l’importance du doublage chez Oshii (appuyé sur une version française défaillante).

(3) Wikipedia : « Seiyū (声優) est un terme japonais qui désigne le métier de comédien de doublage, que ce soit pour la radio, la télévision, ou les jeux vidéo. Pour la télévision, cela concerne essentiellement le doublage d'anime et la publicité. On notera que les comédiens sont bien plus populaires au Japon qu'ils ne le sont en France. »

Sources : Wikipedia, Making of Innocence (disponible sur le DVD Z2), Evene.fr

Photos: coinbd.com, coloradocollege.edu, ucsc.edu, masdearte.com, scans et captures du DVD du film.

Un grand merci au Dr Van der Brucken pour sa participation.

Arno Ching-wan