Un blanc regarde un jaune en train de regarder une blanche qui danse. Alors il la regarde aussi. La blanche. Le blanc.

Un blanc regarde un jaune en train de regarder une blanche qui danse. Alors il la regarde aussi. La blanche. Le blanc.

Mais qu'est-ce qu'il dit ?... Mieux vaut le boire, le blanc, parce qu'à regarder c'est lassant. Et, une fois lue, avouons-le, l'étiquette ne présente plus guère d'intérêt. Ou alors, dans une soirée ennuyeuse, on peut la décoller pour faire passer le temps. A contrario, lorsque l’on dit d’un film qu’il décolle, c’est souvent grâce à de larges plages visuelles placées de telle sorte qu’elles permettent à un compositeur de s’y éclater à fond les ballons. Les scènes de surf géniales dans le

Big Wednesday de

Milius ne sont rien de moins que des danses accompagnées par les plus beaux morceaux de

Poledouris, quant à… La comédie musicale au sein du cinéma asiatique ? Ah pardon, j’avais zappé cette précision.

… La chasse aux p'tits

Totoros est une scène culte, formidablement balancée, tout à fait dans un esprit post "Pierre et le loup". Et ça n'est pas un hasard si on a là l’une des plus belles partitions de

Hisaishi, qui par ailleurs a plus de mal à s’épanouir pleinement sur un

Princesse Mononoke, très beau mais rempli de scènes courtes et autres ruptures de ton qui font que le soundtrack n’est pas si plaisant à l’écoute. Peut-on en conclure que Mononoke est moins bien que Totoro simplement parce qu’il a un (léger) problème de rythme ? Oui, je l’affirme. Mais je ne suis pas objectif pour deux sous, pour moi la musique est vraiment primordiale - peut être trop - dans un métrage. Dans le « chef d’œuvre » des frères

Coen qu’est

No Country for Old Men,

Carter Burwell y est par trop absent pour que je sois pleinement satisfait du spectacle.

Fargo et

Miller’s Crossing sont plus amples parce que Burwell

(*).

Asie, ok, pardon, restons-y.

Si j’avoue ne pas retenir de comédie musicale notable en Asie, les incartades qui y conduisent y sont pléthore et très souvent bienvenues.

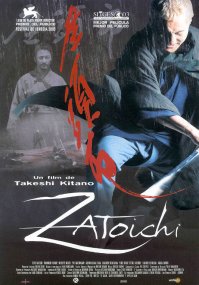

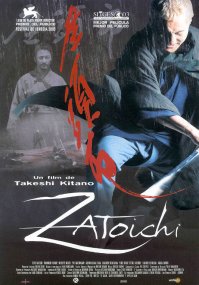

Zatoichi, par exemple. Que ce soit celui de

Kitano avec des danses joyeusement anachroniques, ou cette bonne vieille

Route sanglante de

Misumi, qui

commence avec la douce chanson d’une jolie japonaise. Dans ces deux cas le « la » est donné et ce ton juste résonne sur toutes les bobines, faisant s’afficher sur mon visage un franc sourire heureux.

Des petits films se trouvent grandis par cette volonté de créer quelque chose de dansant, de rythmé. Un « je ne sais quoi » dirait un anglais. C’est cela, le rythme, qui prévaut, car si un réalisateur sait composer avec son... compositeur, et s’il possède un minimum d’oreille musicale, son sens de la narration en devient rarement foireux et son montage approche bien souvent la perfection. Un humble

Shanghai Knights a tout compris le temps de sa fameuse scène du marché. Un

Jackie Chan vieillissant mais encore dynamique y fait des cabrioles, avec en fin de chorégraphie un affrontement doté de

« Singing in the rain » en fond sonore, classique des classiques de la comédie musicale made in USA. Rien que de très normal puisque, à cet instant, Jackie est armé d'un parapluie. Aaah, les parapluies et Hong-Kong ! On pourrait en pondre un dossier dédié ! Dans

Il était une fois en Chine et

Iron Monkey, on en fait des pirouettes dansantes autour d’un parapluie ! Alors qu’il ne pleut jamais, c’est étrange, surtout que de son côté, reconnaissons-le, le maladroit

Pierre Richard peine à suivre le mouvement dans un plus maladroit encore

Coup du parapluie.

Bien souvent, d’ailleurs, la castagne filmée en fonction d’une certaine musicalité assure le show. La scène du motel dans Drive avec

Dacascos en est un bon exemple, où homme et femme terminent la baston (longue et mémorable par ailleurs !) avec quelques pas de danse, et où lors du final notre Crying Freeman préféré va même jusqu'à pousser la chansonnette ! Mais soyons sérieux, voulez-vous, car l’instrument de musique préféré du hong-kongais reste (roulement de barillet) le revolver ! Haut les flingues et haut les mains !

« Percussions dans un centre commercial » est un morceau qui émaille le

The Mission de

Johnnie To d’un spectacle musical de haut niveau. Ils ont dû longtemps répéter pour en arriver à un tel niveau d’excellence !

« Ca résonne mieux au calibre 45 qu’avec une bête batterie » aurait avoué Johnnie, ajoutant même

« une batterie, sur un escalator, ça n’est pas très stable ». Quelle fabuleuse ponctuation que cette musicalité ! ! Chez

John Woo cela relève du génie, sans bouillir de fanatitude je vous le dis ! Et peut-être même que

David Wu, son célèbre monteur, avait davantage d’oreille encore avec cette idée qu’il eut de balancer du

Haendel pour illustrer un gros impact en plein sur une statue de la Madone ! ! Et ces énervements pétaradants de

Chow Yun Fat, ne sont-ils pas des partitions s’en allant crescendo vers du climax en forme de défouraillage en lieu et place de cuivres tonitruants ?

« Staccato pour 9mm » ! Sa mort dans

A Better Tomorrow, la trahison de son ami dans

The Killer : v’la sa gueule et celle de son appart en guise de « ponctuation » ! Les bad Guys ne sont que des tambours sur lesquels Chow laisse éclater sa rage. Et la notre ! D’autres, ailleurs, restent sur le terrain de la comédie musicale en usant de la mitraille.

Mc Quarrie aurait pu appeler son

Way Of The Gun « Flamenco pour grosses pétoires » tant se font de

jolies passes (d’armes) les deux vilains et nos deux héros sur fond de mélodies hispaniques. Mais restons en Asie, ok.

A gauche, portée (de flingues) faite d'une belle gamme descendante : mi, ré, do, si, la... sol. A droite, démonstration pertinente de trombone à coulisse.

A gauche, portée (de flingues) faite d'une belle gamme descendante : mi, ré, do, si, la... sol. A droite, démonstration pertinente de trombone à coulisse.

Il est trop vaste ce sujet, comme de la chevrotine je pars dans tous les sens et ne vais nulle part. Je crible un mur avec du rien. Ca défoule. Je vois personnellement chaque film comme une comédie musicale, qu’il le soit officiellement ou non. Toute œuvre du septième art possède sa propre rythmique, avec ses accélérations, ses ellipses, ses ralentissements, ses ponctuations faites de musique ou non, de bruits, de paroles, d’intonations fortes ou faibles… Une voix suffit parfois. Celle d’

Atsuko Tanaka, qui double Kusanagi dans

Ghost In The Shell, possède une musicalité troublante, à tel point qu’un monologue sur un bateau fait office de chanson, verrouillée par un simple frémissement de maracas du père

Kenji Kawai. Nul besoin d’en rajouter. Lorsque arrive le générique de fin, si le travail est bien fait on accompagne le morceau jusqu’au bout en acceptant que le spectacle soit terminé, sans rien remettre en question ni s’en poser aucune.

Un bon film musical n’abuse pas de chansons ou de chorégraphies, il n’en utilise que quelques unes, voire une seule, qui nous fait décoller comme un deltaplane pour ensuite nous laisser retomber doucement jusqu’à un prochain pic… ou pas, si le besoin ne s’en fait pas ressentir. Puis on atterrit sans un bruit sur une grande étendue verte, le sourire béat, satisfait d'un bien beau voyage. Et si l’écran n’est qu’un cockpit le temps d’une ballade en plein ciel, un Somewhere over the rainbow, à l’écoute dans un casque, ajoute quelques belles âmes en plus.

Un serpent, qu'il soit vert ou blanc, saphique les yeux !

Un serpent, qu'il soit vert ou blanc, saphique les yeux !

Ma scène préférée est de cet ordre, un passage musical dans un film qui ne l'est a priori pas :

The Goddess of 1967. J'aurais pu choisir ce gros délire collectif du thaïlandais Citizen Dog, sorte de parodie involontaire de la chanson du

Magnolia d'Anderson, parce qu'il apporte ce que doit apporter toute comédie musicale enjouée : du baume au coeur. Tout comme d'ailleurs la petite chorale du Syndicat du crime est une vraie bouffée de bonheur naïf au milieu d'une sombre histoire d'amitié trahie. Mais ça manque un peu de gonzesses tout ça, de mouvements féminins bien mis en valeur, de ces sortilèges constitués de musiques et gestuelles gracieuses chouettement dosées. Si le spectacle montré au tyran dans

Les arts martiaux de Shaolin est un perle aérienne du genre, si

Tsui Hark et

James Wong ont concoté de mémorables écrins à

Joey Wong,

Maggie Cheung et

Charlie Young, et si l'Inde doit, sans doute, proposer son lot de scènes troublantes en la matière, ma chouchoute est comme ce blabla : parfois hors de propos.

Une chinoise (Clara Law) filme un japonais (KUROKAWA Rikiya) en train d’apprendre à une belle occidentale aveugle (Rose Byrne) comment danser. Elle en a visiblement moins besoin que lui, et ce dernier profite largement du spectacle ainsi que très certainement des répétitions, le sagouin ! Elle ne voit pas mais nous laisse à voir, tout comme un Beethoven n'entend pas mais sait nous faire écouter. Même si, à la longue, c'est "un peu chiant du Beethov'" avoue le bad guy interprété par Gary Oldman dans le Léon de Besson, sa meilleure collaboration à ce jour avec Eric Serra grâce à sa danse du fusil à pompe au diapason du rideau de cuisine ! Mais restons en Asie avec notre blanche qui danse en Australie (hum), aidée par la photographie magnifique de Dion Beebe, bon gars oscarisé à qui l'on doit les derniers Michael Mann et le prochain Green Lantern. Il gère à la perfection la blancheur au sein des ombres et la soudaine apparition d'une vie enjouée en milieu austère, étayée par ce formidable morceau de Jen Anderson, aux consonances pulpfictionesques bienvenues. La femme surgit du néant et démonstration est faite, en quelques minutes à peine, que le vrai bonheur, forcément éphémère, ne peut exister que s'il naît de la plus profonde des tristesses.

Une chinoise (Clara Law) filme un japonais (KUROKAWA Rikiya) en train d’apprendre à une belle occidentale aveugle (Rose Byrne) comment danser. Elle en a visiblement moins besoin que lui, et ce dernier profite largement du spectacle ainsi que très certainement des répétitions, le sagouin ! Elle ne voit pas mais nous laisse à voir, tout comme un Beethoven n'entend pas mais sait nous faire écouter. Même si, à la longue, c'est "un peu chiant du Beethov'" avoue le bad guy interprété par Gary Oldman dans le Léon de Besson, sa meilleure collaboration à ce jour avec Eric Serra grâce à sa danse du fusil à pompe au diapason du rideau de cuisine ! Mais restons en Asie avec notre blanche qui danse en Australie (hum), aidée par la photographie magnifique de Dion Beebe, bon gars oscarisé à qui l'on doit les derniers Michael Mann et le prochain Green Lantern. Il gère à la perfection la blancheur au sein des ombres et la soudaine apparition d'une vie enjouée en milieu austère, étayée par ce formidable morceau de Jen Anderson, aux consonances pulpfictionesques bienvenues. La femme surgit du néant et démonstration est faite, en quelques minutes à peine, que le vrai bonheur, forcément éphémère, ne peut exister que s'il naît de la plus profonde des tristesses.

Si j’aime aussi regarder danser cette déesse blanche, une

Rose Byrne qui, a force de briller, "m'endommage" les yeux, suis-je moi aussi un peu jaune ? Et si je me cache derrière des yeux bridés, peut-on dire que j’accomplis cette tâche en sous-marin ?

Et si je le dis en anglais ?…

(*) Petit aparté amusant à ce sujet : tapez Carter Burwell sur Youtube et vous tomberez des nues en découvrant le métrage qui y apparaît en premier (et durablement !).