| Arno Ching-wan | 3.75  |

Enlève donc ton chapeau. Qu'est-ce que tu dis, Mann ? |

| Ordell Robbie | 2.5 | Scénarisé et interprété avec les pieds. Mais maintenu à flots par l'action. |

(Dusty Men ; Saule & Charlie Winston). Le titre anglais initial, « Blackhat » (chapeau noir), est un terme qui, en argot informatique, définit un hacker mal intentionné - dixit la toile.

Sous les projecteurs et vos applaudissements, au magicien d’extraire du chapeau noir les défauts un par un. Du « 100% » dans le texte importé du kékéiste Miami Vice, du steadycam shake-shake beurk, un casting parfois approximatif, des incohérences scientifiques et autres joyeusetés que le lapin tasse dans son balluchon avant de quitter la scène pour aller manger sa carotte.

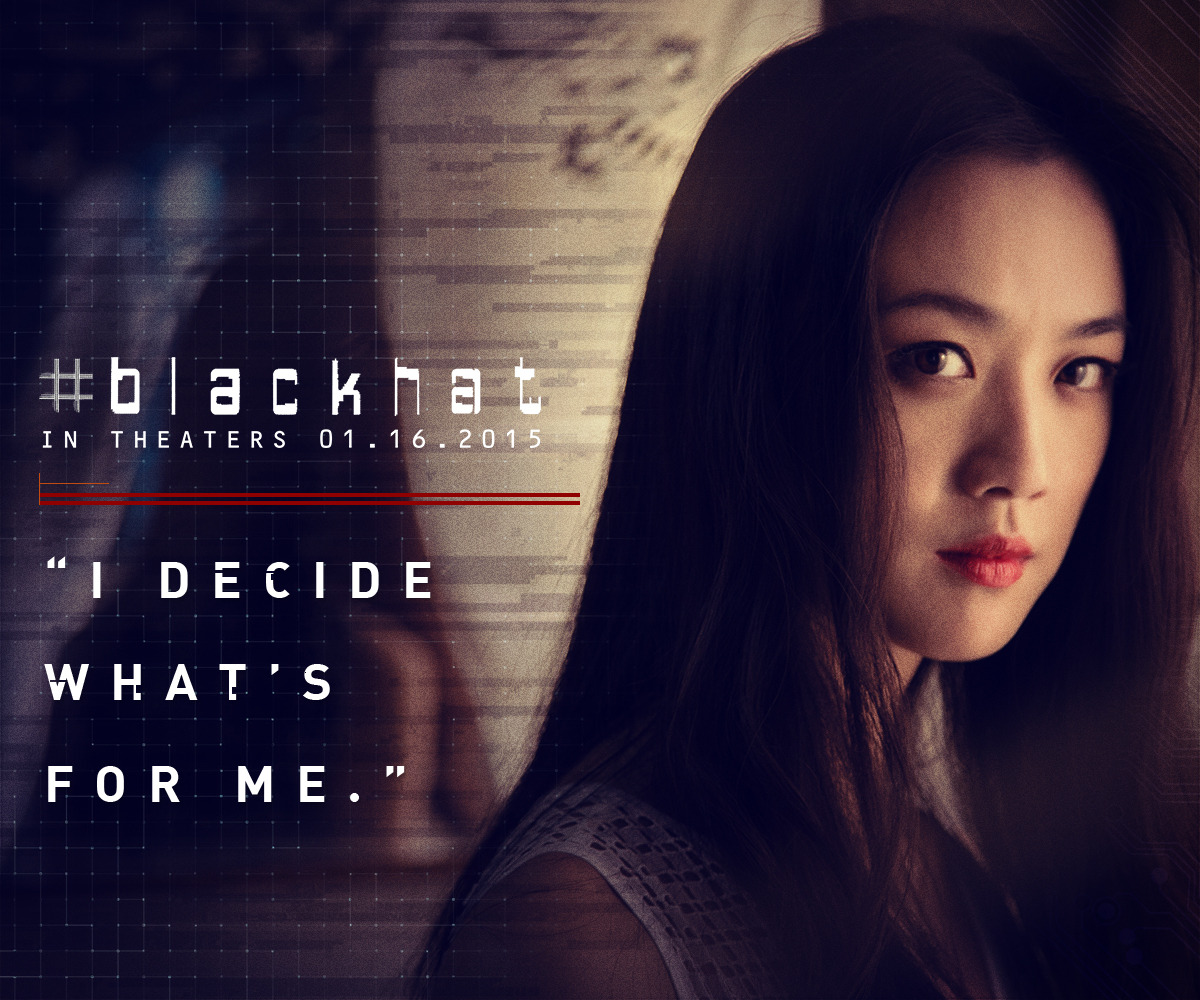

Tang Wei a décidé de ressembler à une coréenne. My Sassy Cybergirl ?

Sous les apparats du techno-thriller international, Michael Mann réussit un formidable film d’ambiance, nous gratifie de plusieurs moments de ciné époustouflants, arrive à nous faire aimer des personnages pas toujours bien interprétés - même par les acteurs asiat’ - et nous offre – vengeance ! - une triple déclaration d’amour à HK. D’abord à la ville by night, actrice évidente dans le genre depuis Ghost in the Shell, ensuite à ses polars le temps d’une traque et de deux bons gunfights statiques largement inspirés des chorégraphies vues chez Johnnie To ; puis, enfin, à ses mélos pour ces plans rapprochés sur les corps avec des champs-contrechamps sans visages (un cou, un bras, un regard en gros plan…) qui rappellent sans équivoque possible les méthodes de Tsui Hark et WKW.

Avec plus de 70 balais au compteur, Mann ne recherche plus l’avatar dans ses acteurs ; il a pris ses distances et fait ce qu’on voit bien – et qu’on reproche - souvent chez ses pairs aux cheveux argentés ; il s’attache trop à une vision d’ensemble de ses personnages, une vision globale mais certainement pas dénuée d’humanité. Cela surprend chez cet esthète usuellement adepte d’un certain roulage de mécaniques. Le charisme ? Ca ne l’intéresse pas, ça ne l’intéresse plus et aux acteurs et leurs imperfections d’en devenir étonnamment touchants. Ils jouent mal ? Ils sont surtout désincarnés, n’ont pas le temps d’exister dans ce monde qui fonce à 200kms à l’heure dans des couloirs en CGI 40K sur fond vert. Ils composent un univers à la morale biaisée parce que régie par l’homme. Des individus lambda sont pris dans la tourmente d’un réel dominé par le virtuel. Perdition totale de repères.

Au vilain de figurer le mal contemporain, un geek futé qui s'est totalement désolidarisé de l'espère humaine et qui, à tout vouloir dominer, à tout vouloir contrôler, en est devenu monstrueux. Par cette négation de sa condition première il s’est transformé en une intelligence artificielle néfaste. Il s’est reprogrammé en nuisible absolu et n’est sans doute pas le seul. Si les IA nous ressemblent de plus en plus, n’est-ce pas parce-que notre comportement tend, lui, vers l’IA normative ?

Mann dit ne pas panner grand chose à ces nouvelles technologies mais semble s’inspirer des écrivains, des poètes du genre cybernétique qui ont construit des phrases comme on assemble des diodes et des câbles pour en capturer les effluves. "Cyber" fut d'ailleurs un temps pensé comme titre avant de disparaître à son tour dans le chapeau noir. Du peu que j’en ai lus de ce type, le roman Ceci n’est pas un jeu de Walter Jon Williams pourrait par exemple se voir partiellement cité avec ce plateau de jeu d’ex-rôlistes frappés qu’est notre bonne vieille terre, cette présence de la ville de Jakarta au cœur d’un complot et le look même de l’écrivain qui ressemble étrangement au bad guy de service (mini-spoiler : un gros bubar avec une chemise à fleurs). Un certain romantisme naïf et bienvenu nait de ce mélange formellement abstrait de l’infiniment petit avec l’un chouïa plus grand. Mann introduit le film avec un plan au fin fond de la machine - qui évoque Tron, oui oui – puis arrive dans notre monde en nous déstabilisant parfois avec des plans similaires, à notre échelle. Un tunnel avec une loupiote au fond n’est qu’un couloir et non le recoin d’un serveur, la ville de HK n’en est pas un de serveur malgré cette sensation bizarre qu’après tout c’en est une batterie pleine avec ses grand immeubles allumés la nuit ; et à ce final qui se pixellise soudain de conforter l'analyse. Dans les contours opaques ressort une vérité, celle d’un malaise palpable dans le ressenti. Cette réalité dépasse même la science-fiction en cela que le mal-être lié à ce sentiment d’évoluer dans un monde factice – traduit au ciné dans les 90’s par Dark City, The Truman Show et autre Matrix – est acté, défini par le 11/09, la crise et l’époque conflictuelle dans laquelle nous évoluons. Le 7ième art a désormais dépassé ce stade ; la conscience collective est passée à autre chose, cette autre chose à laquelle s’intéresse le réalisateur du Solitaire. Nu, désarmé, il se sent impuissant et manipulé pour peu qu’il ne maîtrise pas cette science qui relève de la magie noire - ce qui ne l'empêche nullement de baver devant la dernière caméra Red bidule high-tech en date. Il voit que nous sommes cernés par l'intelligence perverse et malade du capitalisme (le blackhat) et la bêtise barbare des fous de Dieu (ses sbires meurtriers). Pour que leur monde si carré et si propre fonctionne, en l'absence de charbon ils n'hésitent pas à balancer des hommes, des femmes et des enfants encore vivants dans la chaudière. Aux imperfections du film, volontaires ou non, d'alors masquer et de finalement supplanter ce qui se trouve vraiment au fin fond du chapeau du magicien. La perfection déshumanisée, sans vie. Le choix contesté de Chris Hemsworth en tête d’affiche, que tout le monde assimile au super héros Thor, en devient sacrément ironique.